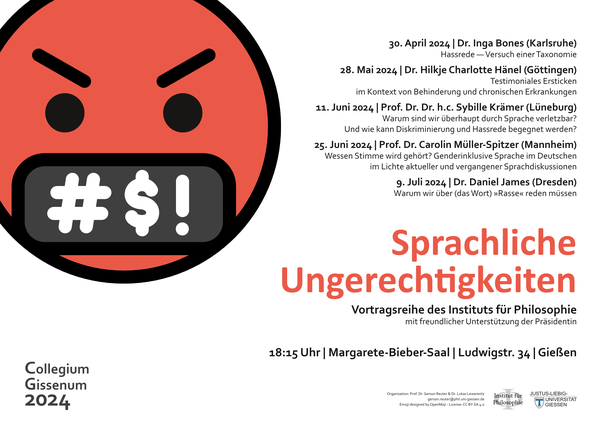

Collegium Gissenum 2024

Thema

»Sprachliche Ungerechtigkeiten«

Das Collegium Gissenum 2024 befasst sich mit Phänomenen sprachlicher Ungerechtigkeit. Im Bereich der sprachlichen Kommunikation sind nicht alle gleich. Menschen sprechen nicht alle gleich und finden auch nicht alle gleichermaßen Gehör. Menschen werden unterschiedlich sprachlich repräsentiert und angesprochen: Manche werden gemeint, andere nur mitgemeint. Beleidigungen und Hassrede treffen nicht alle gleich. Auch die Grenzen unserer Sprachen erleben wir unterschiedlich: Vieles lässt sich gut in Worte fassen, doch manchmal fehlen uns die richtigen Worte, um wichtige Erfahrungen angemessen zu beschreiben und sichtbar zu machen. Nicht zuletzt werden manche Sprachen und Sprechweisen gefördert, andere werden stigmatisiert und marginalisiert. Da unser Zusammenleben fast immer sprachlich vermittelt ist, sind solche sprachlichen Ungleichheiten nicht belanglos – sie haben Auswirkungen auf unser Wohlergehen und können ungerecht sein. Sprachliche Ungerechtigkeiten aus unterschiedlichen Perspektiven kritisch zu reflektieren, ist Ziel der Vorlesungsreihe.

Anmeldung zum Newsletter:

mailto:sympa

Wenn Sie auf den Link klicken, öffnet sich Ihr E-Mail-Programm. Sie können dann eine E-Mail senden.

Wichtig ist, dass Sie den Betreff nicht ändern.

Sie werden dann in die Liste aufgenommen und erhalten unsere E-Mails.

Das Programm

Alle Veranstaltungen in: Margarete-Bieber-Saal, Ludwigstraße 34, 35390 Gießen.

Di, 21.05., 18:15 Uhr

Dr. Inga Bones (Karlsruhe): Hassrede — Versuch einer Taxonomie

Der englischsprachige Ausdruck „hate speech“ und seine Lehnübersetzung „Hassrede“ sind im deutschsprachigen Raum mittlerweile fest etabliert. Trotzdem besteht oft Unklarheit darüber, was genau Hassrede eigentlich ist: In welcher Relation stehen Hassrede und die Emotion des Hasses? Was sind die Ziele von Hassrede? Ist Hassrede wahrheitsfähig? Anhand dieser und verwandter Fragen versuchen wir, Varianten von Hassrede zu klassifizieren.

Di, 28.05., 18:15 Uhr - Der Vortrag musste aus Krankheitsgründen leider abgesagt werden.

Dr. Hilkje Charlotte Hänel (Göttingen): Testimoniales Ersticken im Kontext von Behinderung und chronischen Erkrankungen

Epistemische Ungerechtigkeiten sind mittlerweile auch innerhalb der deutschsprachigen Medizin- und Bioethik ein fester Bestandteil des theoretischen Werkzeugkastens. Hierbei liegt der Fokus auf Miranda Frickers paradigmatischen Beispielen epistemischer Ungerechtigkeit: testimoniale und hermeneutische Ungerechtigkeit. In diesem Vortrag möchte ich den Fokus auf ein von Kristie Dotson ins Spiel gebrachtes Phänomen lenken: das testimoniale Ersticken. Dieses Mittel, andere zum Schweigen zu bringen, ist dabei besonders geeignet, die Handlungsfähigkeit derer zu thematisieren, die von epistemischen Ungerechtigkeiten betroffen sind. Der Fokus soll dabei auf der epistemischen Handlungsfähigkeit und Autonomie von Personen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen liegen.

Di, 11.06., 18:15 Uhr

Prof. Dr. Dr. h.c. Sybille Krämer (Lüneburg): Warum sind wir überhaupt durch Sprache verletzbar? Und wie kann Diskriminierung und Hassrede begegnet werden?

Kann Sprache überhaupt ungerecht sein? Sind es nicht Menschen, die mit Sprache etwas tun und manchmal auch antun, mithin die Sprache als Mittel von Gewalt und Hetzrede einsetzen? Tatsächlich kann bereits die Form der Sprache selbst - verstanden als eine Infrastruktur der Kommunikation - eine subtile Art der Diskriminierung verkörpern. Der Vortrag möchte zwei Aspekte erörtern: (i) Ob und in welcher Weise der Sprachform schon sublime Ungerechtigkeit eigen sein kann. (ii) Was es heißt, dass wir durch unser Sprechen andere beleidigen, kränken und verletzen können, und wieso solche performative Kraft dem Sprechen überhaupt eigen sein kann. Doch welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, der implizit-strukturellen oder explizit-persönlichen sprachlichen Herabsetzung zu begegnen?

Di, 25.06., 18:15 Uhr

Prof. Dr. Carolin Müller‐Spitzer (Mannheim): Wessen Stimme wird gehört? Genderinklusive Sprache im Deutschen im Lichte aktueller und vergangener Sprachdiskussionen

Thema des Vortrags sind sozial motivierte Veränderungen des Sprachgebrauchs und damit eine besondere Form von Sprachwandel. Im Fokus stehen dabei die Diskussionen um genderinklusive Sprache im Deutschen. Verfolgt man diese Debatte, ist ein wiederkehrendes Argument, dass sich Sprache „natürlich“ entwickele, und solch ein „schwerer Eingriff“ – wie es genderinklusive Sprache sei – in das organische System der Sprache unangemessen und vielleicht sogar „gefährlich“ seien. Es klingt so, als seien solche „Eingriffe“ noch nie dagewesen. Allerdings sind sozial motivierte, bewusst herbeigeführte Sprachwandelprozesse weder ungewöhnlich noch neu. Im Vortrag werden daher zum einen vergangene Debatten rund um Sprache und Geschlecht beleuchtet, zum anderen wird herausgearbeitet, wer bei diesen Diskussionen für wen spricht, wessen Stimme gehört wird und Resonanz findet. Abschließend soll diskutiert werden, was man aus diesen Einsichten für die aktuelle Debatte lernen könnte.

Di, 09.07., 18:15 Uhr

Dr. Daniel James (Dresden): Warum wir über (das Wort) »Rasse« reden müssen

---

---

Kontakt

Prof. Dr. Gerson Reuter

Institut für Philosophie

Rathenaustraße 8, 2. Stock

35394 Gießen

Sekretariat: 2. Stock, Raum 209

Telefon: +(49)-641-99-15531

E-Mail: Sekretariat